发布日期: 2023-05-31 18:05 来源: 武汉政协 访问:

提起汪玉霞,老武汉人大概都会想到一句歇后语:“汪玉霞的碱酥饼——绝酥(劫数)。”“绝酥”意指汪玉霞的酥京果、酥糖、酥月饼、碱酥饼绝对地酥爽可口,在武汉方言中又与“劫数”谐音。于是,该歇后语便被用来形容人与人之间的亲密关系,仿佛命里注定,纠缠不清。其实,汪玉霞与武汉市民之间因长期交集而形成的那种“扯不断”的关系,就有点“劫数”的味道。

汪玉霞招牌。

创业传奇

汪玉霞食品杂货店创办于清乾隆四年(1739年) ,距今已有两百八十多年的历史。当初在汉正街灯笼巷开张时为一小店,犹如当下遍布街头巷尾的小卖部一样,毫不起眼。店主人为蔡玉霞,本是安徽休宁布商汪士良家里的丫头,后被汪收为妾室,故从夫姓。其便以名字为招牌,创汪玉霞食品杂货店。初创之时,本小利薄,设施简陋,只卖安徽茶叶,以后生意渐大,又兼营甜食,如藕粉、菖粉之类。汪玉霞本人享年不永,经营小店不数年即故去。其夫汪士良无暇打理小店,就将汪玉霞杂货店顶租给一位山东人经营。直至1746年,汪士良长孙汪国柱才将小店赎回自己经营。此间,汪玉霞虽然规模依旧,却在汉口的正街、河街一带小有声誉了。“汪玉霞的茶叶”当时已是远近闻名了。

汪玉霞后来成为汉口食品业的翘楚,与汪国柱的传奇经历分不开。此君本非货殖高手,然放达任情,颇接人缘,久而久之,贸迁就时,如有神助。他经营汪玉霞,又在九江开有油坊,兼营桐油贸易。1781年,汪国柱贩桐油滞居九江,那时白莲教众起事炽烈,清廷为了剿平白莲教众,在长江中游江段封关限航,许多桐油商坐困九江,汪国柱也在其列。眼见手头的桐油出不去,而下江的油市却一路看涨,这可如何是好?正在万般无奈之际,偏偏得贵人相助。某日,老仆上街打探消息,遇九江关督队列行过,见轿中所坐关督看着有些面熟。老仆回来后告诉汪国柱,说这关督与国柱祖父为故交。原来,当年关督求学应考时,囊中羞涩,汪士良曾为挹注,送关督三十两银子作盘缠。国柱闻之大喜,当即携老仆往拜关督,递上名帖,上书“汪士良长孙汪国柱拜见”。关督不忘故人,承允为汪国柱提供便利。结果在滞困九江的众多桐油商中,汪国柱独占先机,遂将众商视为烫手山芋的桐油悉数收购,连船贩至沪、宁一带,高价售出,一举暴富。

汪国柱发迹的这段传奇,坊间流传甚广。据说就此一笔,汪国柱即累资巨万。以汪国柱的放达豪阔,随即开设当铺三十六家、衣庄七十二个、食品油号二十有八,总共开设店铺一百三十六个。置业之巨,令人瞠目。这一切,对汪玉霞食品店究竟有何影响?汪国柱在暴富之后,虽未对汪玉霞大事更张,却给予其相当高的地位,用一句时下的流行语来形容,汪玉霞成了汪氏企业集团的“旗舰店”。每值年关时节,汪国柱将一百三十六家店铺的掌柜、管事召集到汪玉霞店中吃年饭,众人按资排座,依次就位,述职话年,饮宴欢谈。那时,汪玉霞店内灯火通明,人声鼎沸,一派欢娱喧闹的景象。

然而世间事总是起伏不定、聚散难料。暴得大富者,不免意态张狂,汪国柱犹然。他除了广置铺面、大肆扩产外,又在安徽休宁的南街故里大兴土木,修筑高屋祠堂,耗资巨大,终至影响了汪氏企业的正常发展。到他故去时,偌大的汪氏集团只剩下十家铺面,分属他的五个儿子,汪玉霞则由长子汪殿之经营。

流变分合

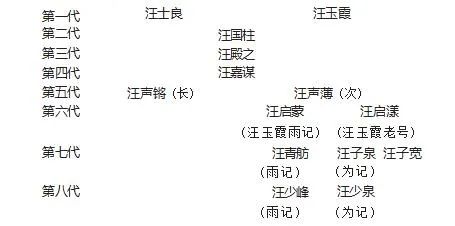

汪玉霞从创业到新中国成立,经历了八代的传承,为方便读者了解,现将其发展世系简列如下:

汪玉霞的发展到了第六代启蒙、启漾兄弟的时候,大树开始分枝。汪玉霞旗下的分号出现了。汪玉霞原址在灯笼巷(原汉正街823号)1858年毁于太平军的战火,随后迁至由义坊(原汉正街815号)。1911年辛亥革命阳夏战争期间,汉口大火,由义坊老号被焚,汪启蒙变卖安徽老家田宅,募集同乡股份,在上花楼街重开,取名“汪玉霞雨记”。1920年,汪启漾之子汪子泉通过向族人募股、银行贷款等方式筹得资金,在下花楼街(原花楼街218号)开办一家食品店,取名“汪玉霞为记”。“雨记”“为记”皆为汪玉霞嫡系传人,生产经营的品种、风味、工艺均大体相同,然大同中也有小异。分号既已出现,竞争就在所难免。不过,“雨”“为”两号都深知汪玉霞的品牌价值,都对恶性竞争心存顾虑,唯恐“汪玉霞”的牌子在兄弟竞争中自毁其名。因此,在竞争中合作、在合作中竞争成为汪玉霞两号的惯常关系。为保证“汪玉霞”品牌的专利性,并杜绝外人的乘隙介入,“雨”“为”两号还签订了一个品牌保护与市场划分的协定。规定两家若再开设分店,都不得使用“汪玉霞”的招牌,“雨记”开设分店只能在六渡 桥以上地段,“为记”开设分号只能在六渡桥以下地段。后来“雨记”在上花楼洪益巷口开设的汪玉美食品杂货店,“为记”在中山大道生成里口开设的汪玉成食品店,都是循此例办的。汪玉霞“雨记”“为记”各守畛域,虽竞争乃至相互诋毁时有发生,然兄弟阋于墙,外御其侮,两号之中,一方出了问题,另一方也会毫不犹豫地援之以手。如民国初年,“为记”经营不善,出现亏损,汪氏宗族公推“雨记”的汪青舫出掌“为记”,经汪青舫的一番腾挪与整饬,“为记”转亏为盈。此后,“雨”“为”两号经营稳步发展,业绩甚佳,其产品的市场占有率、市场信誉与年营业额,都超然驾乎同仁之上,成为汉上食品业的并峙双峰。

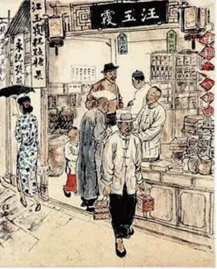

民国时期的汪玉霞。

这样的局面一直延续到全面抗战爆发,才有了新的变化。动荡的形势,日寇的轰炸,使三镇的工商各业蒙受重创,汪玉霞“雨”“为”两号被迫停产。武汉沦陷之初,两号将人员、资产转往汉阳近郊以暂避。1939年春,“雨记”在汉正街原址复业,而“为记”则因日寇强占其厂址,未能复业。稍后,同为汪玉霞后人的“雨”“为”两号又重新携起手来,合作了一把。由汪青舫、汪子泉等发起,以汪氏亲友故旧为主体,兼有若干外姓成员,集资三万六千余元,在交通路开设了“汪玉霞合记食品杂货店”。分立几十年以后,又合为一体,汪玉霞在时代的波澜里兴衰起落、分合聚散,闻之令人慨叹不已。

1945年抗战胜利后,“合记”散伙,汪玉霞又恢复到“雨记”“为记”并行发展的局面。由于食品为民生所系,加以汪玉霞悠久的历史,尽管那时内战重开,经济凋敝,通货膨胀,许多行业或歇业或倒闭,而汪玉霞两号的经营仍稳步上升,其红火之状,一点也不逊于往昔。

经营有道

汪玉霞的驰名与经久不衰,缘于它的经营有道。在食品的生产、经销与管理等各个方面,汪玉霞都形成了一套具有自身特色的工艺流程、规范制度与营销策略,从而使汪玉霞食品店由小到大、由单一到多元、由独家到分号连锁,终至傲视同业,成为三镇食品生产与销售的龙头。

先说说汪玉霞的产品及其工艺流程。昔时像汪玉霞这样的字号,率皆前店后厂,工商兼营,既是厂家,又是商家。

汪玉霞生产经销的食品花色繁多,总计不下50种,最富特色、最为驰名的当属带“酥”字的食品,诸如酥糖、酥京果、碱酥饼,他如芝麻糕、绿豆糕、月饼等也极有声名,还生产五香干子、五香瓜子等。传统食品糕点制作讲究的是风味独到、特色鲜明。而要做到这点,自家独擅的工艺技术及制作流程是关键。汪玉霞在此方面可谓心得多多。食品的品质优劣,首先取决于原材料的质量。汪玉霞对原材料的选购极其严格,讲究正宗、上品。譬如糖,一定要购英国太古、怡和洋行进口的上好白糖,后来也选购台湾白糖及广东汕头的尖洋糖。糖的储存也颇为讲究,每年分四五次购进,大批量存放。存放时间较长,按业内行话说,糖的油卤吐出,做出的食品味道绝佳。又如油,要选购河南驻马店的麻油,色清味香。再如芝麻,专用武昌武泰闸市场所提供的,此处的芝麻颗粒饱满,皮薄肉厚。其他如鸡蛋则选用阳逻农家所出售的新鲜鸡蛋,面粉用上等品,猪油用新鲜板油。

优质地道的原材料是第一关,合理独到的配方与半成品的加工制作是关键。在这方面汪玉霞更是有自己的绝活,比如碱酥饼原料配量,制作一百斤碱酥饼通常用十六斤白糖、十四斤油、十六斤芝麻和相应的面粉。制作一百斤酥糖,则用五十一斤白糖、二十九斤油、十七斤面粉,以及其他配料若干。制作一百斤月饼,则用三十斤白糖、二十六斤油、六斤芝麻、三十多斤面粉,以及其他配料少许。质优量足,绝不短斤漏料,是汪玉霞食品配方的主要特色。半成品的加工制作则追求工序的精细,传统工艺系手工匠作,经年积月,口传心授,由此形成的一套制作工艺与程序,往往是独家拥有的绝活,也因此显得特色鲜明,魅力十足。老字号的传统绝活每每在焉,汪玉霞自然不例外。大家同样用糯米制作糕点,何以口味各异,优劣参差?主要是由于对半成品的加工精粗不一,对火候分寸的把握也高下有别。在食品制作中,工艺、火候差之毫厘,口味、品质便差之千里。在这方面,汪玉霞的工艺显然是众所不及的,如豆沙(通常用作各种糕点的芯子) 由糯米、糖麻屑、面粉和米粉蒸制而成,看似简单,实则名堂很多。工艺不同,火候不够,制作不精细,则口感味道大异其趣。汪玉霞的豆沙蒸好后,还要连续回锅炒三至四次,使其色泽油亮乌黑,感觉如丝般滑腻,观之悦目,闻之沁心,食之甘美,市民得之,焉有不爱之理?酥京果也是汪玉霞的名品之一,深受三镇市民的喜爱。而京果的制作对原料的选购与加工也极考究,买回来的糯米先要经过精心的筛选,颗粒大小一致,以利于浸泡时达到最佳效果。做京果的糯米一般要浸泡70~90天,浸泡时间不够,做出的京果就不酥松爽口。选用的面粉要细, 要蒸得透熟,如此则做出的京果不仅酥脆爽口,而且光鲜可人。精工细作,工艺独到,使得汪玉霞的食品终于赢得了“绝酥”的美誉。

汪玉霞的碱酥饼。

工艺技术与产品质量是基础,企业管理是保证。汪玉霞“雨”“为”两号规 模不大,“雨记”三十余人,“为记”四十多口,前店后厂,生产销售,要管理的事务也委实不少。汪玉霞管理的特点是以岗定人,职责分明,环环相扣。通常是掌柜综理一切,掌柜下面有坐账桌的、管糕饼的、掌桌的几个关键的管理人员,分别负责销售收支的财务管理,食品的计划、生产与检验,以及生产过程的监控与工人的管理。可谓职责分明,层层相关,要而不烦。营销是企业成败的关键。营销就要竞争,竞争就要讲策略。清末民初,食品销路较好,食品店蜂起,汪玉霞周围就有刘瑞和、松鹤祥、伍亿丰、老锦春等多家食品店,同业间的竞争惯常的做法是追求薄利多销。汪玉霞在讲求质量的同时,也力争价格低廉,同类产品,价格通常比别人略低一点,其主打产品更是如此。

如碱酥饼以广泛占有市场为原则,利润只有5%,遇有竞争,赔本也要卖。碰到新店开张,则采取非常手段,如“大放盘”等,以挤垮对手。有时还搞一些市场炒作活动,以提高产品声誉,巩固已有市场份额。1935年,汪玉霞进行了一次“老店新开”的活动即属此。广告宣传也是营销的重要环节,汪玉霞在每年的五(端午)、八(中秋)、腊(年关)食品销售的旺季,会给顾客发放印刷精美的画页或纸扇,食品包装盒上也印有精美的图案。此外,汪玉霞门市的营业特别讲究态度和气,服务周到细致。

商业上的成功没有什么玄机可言,成功者往往是质量、管理与服务的优胜者。汪玉霞的经营之道就昭示了这一点。

时代新篇

1949年新中国成立后,汪玉霞食品店继续发展,生意兴旺的势头不减当年。至1956年公私合营时,汪玉霞已传至第九代,之后又从合营走向国营,改名为武汉市新华食品厂,以汪玉霞“为记”店址(下花楼街)为厂址。在政府的投入下,生产设备增加,产值也大幅提高。此后,又在花楼街原址兴建了一幢四层的大楼,厂房面积达3500平方米,职工增至345人,并在原来的基础上又开发出许多新产品,花色品种达120余种,年产值400万元。1985年4月,在改革开放春风的吹拂下,关闭了18年的汪玉霞门市恢复营业。消息一出,顾客纷至。开业当天,销售糖果、烟酒、饮料达200多个品种,顾客连声称道,特别是在市民心中留下美好回忆的“绝酥”食品,更引得远近顾客争相购买。此后,汪玉霞门市里常常人头攒动,顾客盈门,碱酥饼、酥京果供不应求,不时脱销。鉴于汪玉霞食品的悠久历史,以及在顾客中的广泛影响,此后不久,新华食品厂又重新恢复为汪玉霞食品厂。随着这一老招牌的重现,汪玉霞迎来了一个新的辉煌时期,食品的生产销售达到鼎盛。特别是1989年至1991年间,每年仅阴历八月一个月时间,销售额就高达800多万元,纯利润300多万元。每年中秋节前后人手不够用,还要临时聘请200多个临时工。即便如此,产品仍供不应求,外省市来买月饼的还要提前预订。那时,汪玉霞月饼的销售额在武汉常年排名第一。

发展之困

然而,世事难料,兴替靡常。就在经营如日中天之际,汪玉霞却突然从高峰上跌落下来。兵败如山倒,一溃千里。1993年至2002年十年的工夫,汪玉霞就从全线飘红的佳境跌入资不抵债的“绝境”。2002年12月的报表显示,汪玉霞的负债总额高达2149万元,净资产额为-1692万元,而销售收入、利润总额一栏却是无情地写着“0”。1999年,汪玉霞被迫停产。此后汪玉霞开始了“流浪”生涯,先在汉阳十里铺,继而栖身于武汉蜜饯厂,后又辗转到一条背街小巷(汉口解放南路原123号),只有几个“留守人员”守在一间不足 30平方米的房间里。倘若不是一块布满灰尘的“武汉市汪玉霞食品工业公司”的招牌靠在墙角,谁也不会相信这就是那个曾经家喻户晓的汪玉霞。

那十年究竟发生了什么,让一个历时二百余载、素著盛誉的老字号食品企业竟遭如此命运?对于汪玉霞的这一历史命运,大家见仁见智,看法不一。

汪玉霞厂方作了这样的解释:1995年汪玉霞与香港某公司合作的失败使其蒙受了重大损失,光是设备损失就达480万元。更大的损失则是大批技术骨干、 管理人员流失,这些损失近千万元。厂房没有,精英全失,生产就难以为继了。厂方认为,这是汪玉霞遭受的“致命一击”。在汪玉霞衰落的路上,“玉兴”事件也不能不说。严格地讲,这是领导决策失误导致的一次重大损失。

业内人士则对汪玉霞的衰落有更为中肯的说法。在他们看来,拆迁事件也好,“玉兴”事件也罢,都只是表象而已,更深刻的原因可能源自国营食品企业的体制痼疾,即领导的“一言堂”,缺乏科学民主的决策机制,法治观念不强,市场观念淡漠,责任意识模糊,以及食品市场的结构性变化,等等。而所有这些问题叠加在一起,便造成了老字号的发展之困。这些问题已先后在武汉冠生园、武汉糖果厂、清真民族食品厂等国有食品工业企业出现,汪玉霞也未能幸免。

而在笔者看来,汪玉霞的这般际遇,自有人谋的不臧,或许更深刻的原因是时代的变化所导致的市场、产品与技术等一系列的变化。这些方面对汪玉霞的发展造成了巨大冲击,而以当时汪玉霞的主客观条件,要克服这些问题几乎是不可能的。要化解这个困境,一要主观上的创造性努力,二要借助时代发展的大势。所幸,汪玉霞并未就此销声匿迹,而是在困境中积聚着力量,等待着否极泰来的时刻。

涅槃重生

转机开始出现了。就在汪玉霞跌入低谷的时候,一位在汪玉霞做了多年技术员的年轻干部脱颖而出。他叫熊年顺,时年三十多岁,年轻力壮,风华正茂,是20世纪80年代在汪玉霞成长起来的技术骨干。熊年顺亲身经历了汪玉霞由盛转衰的全过程,他明了其中的原委,他苦恼、困惑、彷徨,更多时候则是在冷静地思考。他深深爱着这个自己曾挥洒过青春汗水的“老东家”,他非常清楚自己正在坚守的汪玉霞这个品牌在武汉市民心中的分量。更为可贵的是,他身为“留守处”的负责人之一,不仅勇敢地承担起汪玉霞所有的债务,而且大胆谋划、积极作为,为汪玉霞尽快摆脱困境殚精竭虑。他坚守汪玉霞这块牌子,在极度困难的情形下维护了这个百年老品牌的独立性与完整性。他还以灵活机动的策略发起成立员工“自救小组”,为企业解困,为员工分忧,同时让汪玉霞这一品牌在市场中继续保有一定的存在感。如此这般,熊年顺带着一帮“留守队员”熬过了那段最为艰难的时光。

2005年,在武汉市企业服务中心的安排下,汪玉霞留守人员组成的营运班子从解放南路搬到了北湖西路54号。留守班子进行了改组,熊年顺开始担任公司的生产主管,随后又先后担任公司副经理、经理,成为此后汪玉霞的主要负责人。这是汪玉霞企业发展史上的一个重要时刻,它产生了一位年轻有为且目光长远的负责人。在他的带领下,汪玉霞渐渐走出困境。恰在此时,武汉市文化旅游事业如火如荼,经济发展高歌猛进,正所谓风云际会,机缘契合,汪玉霞于是乎迎来了凤凰涅槃般的“重生”。

位于吉庆街的汪玉霞店铺。

2015年,武汉市园博园建成开园,里面建有一条展现老汉口风采、极具文化旅游价值的文化景区——汉口里,熊年顺敏锐捕捉到这一商机,经反复论证、多方协商,汪玉霞第一家品牌专营店在汉口里开张,老街配老店,真是珠联璧合,相得益彰。随着游客的纷至沓来,汪玉霞迎来了久违的兴旺景象。店面营销收入节节攀升,一路上扬。

2016年12月,汉口中山大道全面改造完工,老汉口的这条主干道重放异彩。熊年顺抓住这一机会,很快在吉庆街开设汪玉霞第二家品牌专营店,同时在店铺的二楼开设汪记婚庆文化体验馆。随后,又在百步亭及汉阳钟家村开设了两家品牌专营店。四家汪玉霞专营店相继出现在武汉三镇的市场上。当那个耳熟能详的名字重新回到市民的生活中时,人们的那种喜悦是可想而知的。一时间,汪玉霞各专营店门庭若市,顾客络绎不绝,各种产品大卖特卖,真可谓供不应求。

随着新时期的到来,汪玉霞乘着时代的东风,借助文旅产业与数字经济迅猛发展的大好势头,积极谋划做大做强,线上线下同时发力,使产销规模从不足七百万元迅速增至四千余万元,迎来了企业发展的一个全新阶段。就在2020 年武汉抗疫期间,这家焕然一新的老字号企业勇担社会责任,捐赠五十万元产品回馈三镇人民,体现了汪玉霞人真挚的家国情怀。2021年4月,在外交部全球推介会湖北武汉专场上,汪玉霞的“玉”字牌产品被置于醒目位置,成为武汉这座英雄城市的特色产品代言人。对于汪玉霞人而言,这是一个应该被铭记的时刻。它不仅是一个百年老字号历经风雨后的精彩亮相,更是它向着璀璨明天进发的一次豪迈宣言。

来源:《品读武汉老字号》

作者:周德钧

扫码查看手机版

相关附件