发布日期: 2023-11-16 15:11 来源: “江汉之声”微信公众号 访问:

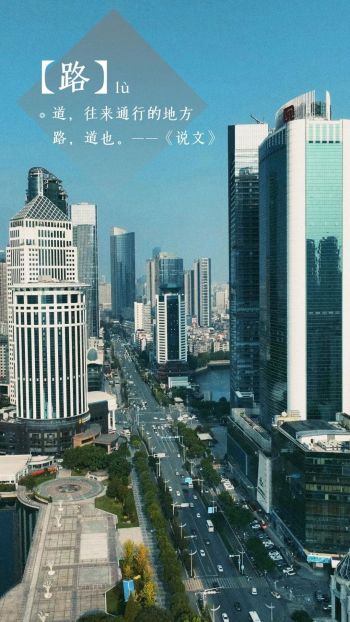

道路、桥梁、隧道,如同贯通城市的脉搏。它们并行存在,又相互连结,共同构成日益通达的立体交通网络,还将功能延伸到文化、艺术、时尚、休闲、经济等多个方面。我们享受着它们带来的便利舒适,也从中领略城市的历史变迁和文化底蕴。

“江汉之声”推出“立体江汉”系列,一起走近路、桥、隧的历史与未来。

某种程度上,汉口是一个路痴友好的地方。

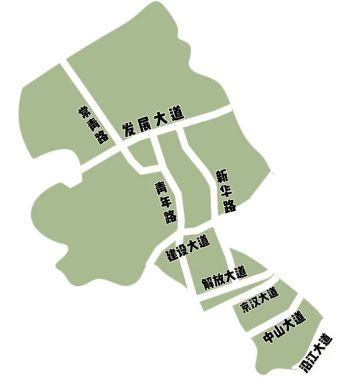

稍加观察,就会发现道路命名上的规律:东西走向的基本叫“道”或“街”,南北走向的大多叫“路”,在地图上看,可以归纳为“横为道,竖为路”。

沿江大道、中山大道、京汉大道、解放大道、建设大道、发展大道,由南至北;

常青路、青年路、新华路,自西向东。

六横三纵,大路不断拓宽、延伸、分支、连接一切,构筑起城市的骨骼。

把时间拨回20世纪初,当汉口尚处于殖民者的阴影下,城市道路规划的雏形正在泥土与碎石中孕育。

1905年,时任湖广总督的张之洞主持修建张公堤,堤内水泽退去,露出大片土地。以“汉口地皮大王”刘歆生为代表的民族资本家筹巨资开发汉口城区,城市现代化进程由筑路热潮启幕。

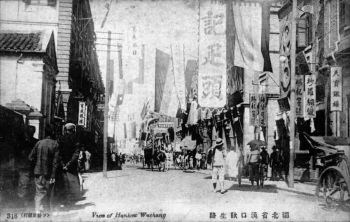

为了便利商贸,一条南临长江的土路被扩宽为碎石马路,后来又经刘歆生修整、延长,命名“歆生路”,这也就是今日闻名遐迩的江汉路的前身。

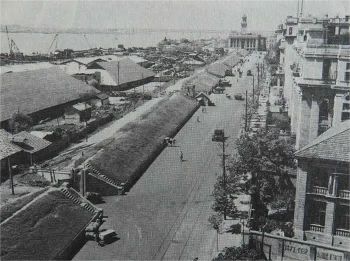

20世纪初的江汉路街头。(图源:武汉市档案馆)

江汉路步行街。(图源:WUHOOO)

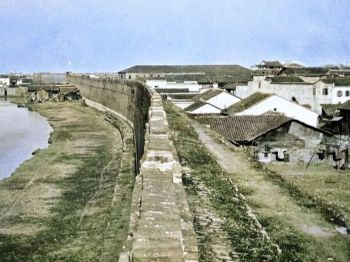

1907年,汉口城堡拆除,在城基上改修后城马路,长4.5公里,是武汉第一条能行驶机动车的马路。为了纪念孙中山先生,这条路先后更名“中山马路”和“中山大道”。

汉口城垣。

中山大道。

1928年起,随着汉口驳岸、码头的繁荣,长江沿岸逐渐形成沿江马路,1946年改称沿江大道。

50年代的沿江大道。

沿江大道。

1929年,由汉口市工务局招标,一条从江汉路通向万松园华商跑马会的小土路,被修整为碎石路,命名“中正路”,现在它更为人熟知的名字是解放大道。

中正路。

解放大道。(图源:HANS汉声)

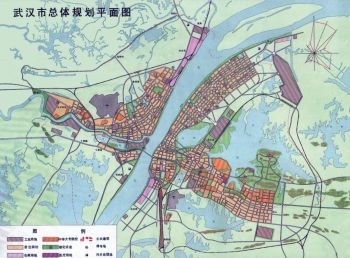

新中国成立之初,武汉市依据“一五”计划编制《武汉市城市规划草图》(1953)和《武汉市城市总体规划》(1954)。

《规划》中明确:武汉城市道路系统原则上以长江为主轴线,基本维持道路平行、垂直于江河的格局,道路宽度按道路性质、建筑层数、人口密度拟定,主干道60—80米,次干道30—60米。

1953年《武汉市城市规划草图》。

6、70年代,中山大道坐拥德华酒楼、老会宾楼、亨达利等名店,是汉口乃至整个武汉的Downtown。解放大道上,头顶“武汉”二字的新兴地标们都在这里“扎堆”:武汉剧院、武汉展览馆、武汉饭店(今K11)、武汉体育馆、武汉商场……

进入8、90年代,改革开放再次为城市建设按下快进键。

老京汉铁路卸下了他的历史使命,“铁路里”“铁路外”不再是划分城郊的界线,京汉大道、建设大道、发展大道、常青路、青年路等干道相继建成,新华路又经历几次扩建,如今从解放大道一直延伸至常青三路。

新华路。

便捷的公共交通和日益普及的私家车取代了自行车的洪流,通达的道路跟随着城市发展的步伐,逐渐由长江沿岸向西北方向延伸。

今天我们打开导航软件,江汉已经没有无法抵达的目的地。

武汉话里,漫无目的地在路上行走叫“闲晃”或者“压马路”,而时兴的citywalk则更多了一份“探索城市”的意味。

城市的一呼一吸,都在我们匆匆走过的那些道路里。

在武汉,“铜人像”是一个地名。

一座孙中山铜像,从1933年安置竣工,至今已在六渡桥的闹市中心伫立了90年。民族路、民权路、三民路、长堤街等六条道路,从他脚下向四方辐射,伸向整个汉口。

在妈妈们的少女时代,六渡桥是武汉的潮流聚集地。

逛过汉正街,沿着民族路和三民路向中山大道的方向而去,六渡桥天桥还在,香港理发厅的师傅们会烫最时兴的秀芝头,六门(六渡桥百货)里有最先进的电器、最新潮的衣服以及满足彼时武汉人的消费欲的一切,逛上一天也不觉得累。

现在的六渡桥,老城的市井气取代了繁华和新潮。天桥拆了,六门成了温州城,紫竹片、清芬片相继拆迁。未来永远可期,但六渡桥的昨天不会回来了。

六渡桥风生水起的80年代,万松园雪松路还是万千道路里平凡的一条小道,长不过1公里,连接着新华路和青年路。

直到巴厘龙虾引来了第一批食客,2013年,靓靓蒸虾登上《天天向上》,更是让这条美食街名声大噪。

如今的每一条武汉旅游攻略都会告诉你,江北的市井美食聚集地,不能错过万松园。

夏氏砂锅、靓靓蒸虾、巴厘龙虾、沈记蟹脚面、王氏华华牛肉面、阿宝生煎包……雪松路两旁分布着百余家商户,几千种佳肴在食客嘴里唇齿留香。从早餐店里升起的热气,到宵夜时通明的路灯,这条路足以承包你的白天黑夜、一日三餐。

据说,夏天的雪松路,一天产生的虾壳重达5吨,没有一只龙虾能活着逃出这里。

繁荣萧条,我们生活在道路里,总有人会记住路的故事。

江汉区的路究竟有多长?

截至2023年6月

江汉区道路里程为167.5公里

较“十三五”末新增2.6公里

路网密度达到9.2公里/平方公里

全区规划路网建成率达到92%

其中微循环路网建成率达到92%

进入“十四五”以来,江汉区已建设丰竹路、常越街一期、马场角横路等8条道路,建设精武路、人和街、万年街等微循环道路,打通民主街、马场角横路、银松路、西马后路等多条断头路。

红旗渠路改造效果图。

常青五路改造效果图。

今年,江汉区对江兴路、常青五路、红旗渠路等多条老化道路进行了维修翻新。修补路面坑洼破损、拓宽道路,增设非机动车道;对雨污管道进行统一规划;增设路灯;诊断沿途行道树,及时修剪存在安全隐患的树枝……

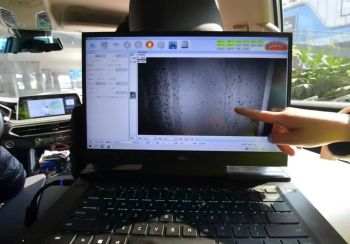

去年,江汉区城管局还引进了三维雷达检测车。通过往下发射脉冲雷达形成三维图像,地下是否有空洞、脱空、富含水、土质疏松等数据实时显现,像CT报告一样,道路“健康指标”一目了然。

江汉的路,既要“面子”也要“里子”。

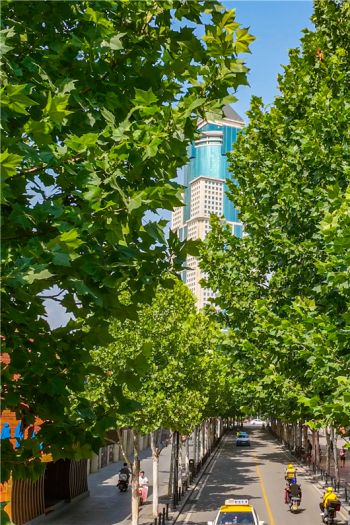

前不久,中山大道民意四路至江汉路段上榜2023年度武汉市“最具特色林荫路”。

中山大道两侧原先种植的法桐行道树树龄高、长势不佳。2016年中山大道景观改造时,新种法桐近千株,其中,全长1660米的中山大道民意四路至江汉路段种了334株。

每次路过,绿意葱茏,浓荫夹道。

每年春夏之交,江汉区园林局绿化队的园林工人都会对这批法桐进行修剪整形,修剪掉内膛枝、徒长枝和枯枝、病枝等。冬季则修剪掉果实,以减少来年春天落果飘毛。施肥一般将液态肥料兑入水中,与树木浇水同时进行。还会采用释放天敌和人工掏挖相结合的形式,防治天牛等病虫害。

更长、更宽、更美

更平整、更安全、更规划合理……

除了满足交通通行

城市发展正在对道路建设提出更多要求

道路也正日益成为城市景观

乃至物质文化遗产的一部分

顺着道路延展的轨迹

我们触摸到历史的变迁

也窥见城市的未来

扫码查看手机版

相关附件