发布日期: 2025-08-28 10:08 来源: 武汉市地方志工作办公室 访问:

“七夕今宵看碧霄,牵牛织女渡河桥。”农历七月初七俗称七夕节,又名七巧节、七姐节、女儿节、乞巧节、七娘会等,是中国最具浪漫色彩的传统节日。从古至今,七夕节总能引起世人别样的意趣情感,或求智巧,或祈姻缘,或诉真情,生发孕育出丰富多彩而又美好浪漫的民俗风情。

“惟殷先人,有典有册。”中华典籍博大精深,既是中华文脉绵延千载的历史见证,也是中华民族年俗文化传承的重要载体。不同历史时期各具代表性的武汉地方文献典籍,反映了武汉地区七夕节俗博大精深的文化内涵,折射出本地七夕节风俗穿越千年的传承嬗变。

对月穿针

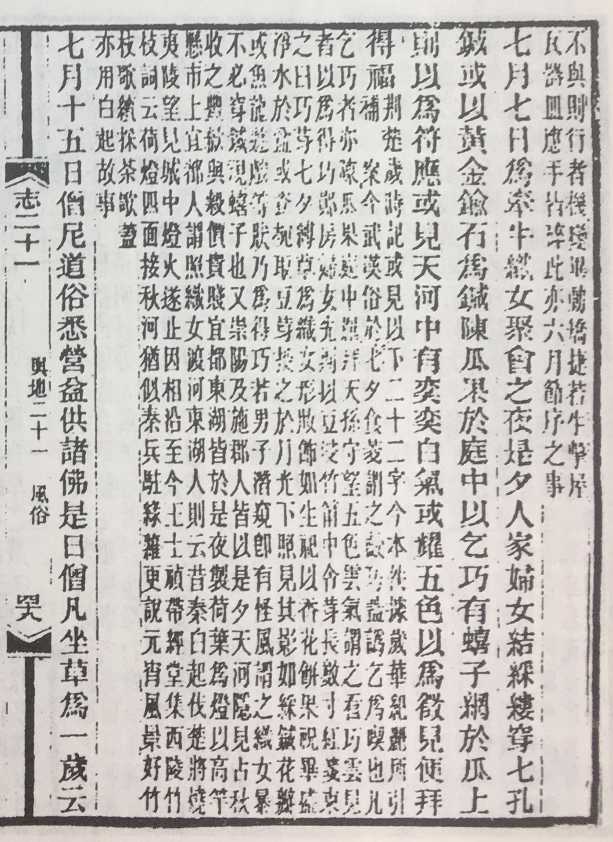

乞巧,是七夕节最重要的传统活动。七夕乞巧方式多样,最常见的是对月穿针。南朝梁人宗懔的笔记体文集《荆楚岁时记》,是中国现存最早的记载古代岁时节令的专著,记录了古代荆楚地区许多时令习俗、风物故事。其中有一段关于七夕民俗的记述:“是夕,人家妇女结彩缕,穿七孔针,或以金银鍮石为针,陈瓜果于庭中以乞巧。”七夕之夜,家家户户女子结扎彩丝线,对月穿针引线,或是用金、银、黄铜做成针,在庭院中摆上瓜果,向织女星乞求智巧。如果线从针孔穿过,就叫得巧。由此可见,七夕乞巧在古代楚地民间已蔚然成风。

清代陈枚的《月曼清游图·桐荫乞巧》图

织女即古代传说的七仙女,是天上的织布能手。针线技艺为古代女子的主要功课之一,是所谓的“三从四德”中“四德”之一的“妇功”。闺阁女子无不希望自己能像织女一样心灵手巧,因而于七夕当晚洒扫庭院,陈设酒脯瓜果等供品,虔诚地膜拜织女星,并对着浩瀚天河和一轮明月用彩线穿针,以乞求天上织女赐予一双巧手,让自己拥有出类拔萃的智慧和巧艺,甚或借机向织女祈福、求寿或乞子,祈求婚姻美满,于是七夕俨然成了一个许愿的日子。此风习在近代武汉仍有遗存。据1936年出版的《中华全国风俗志·武昌之岁时》记载:“七月七日为七巧……谓有见天门开者,神降求必应,唯不逾三事。”穿针乞巧今已不兴,但结彩线、牵红绳仍是七夕节武汉男女表达爱意的方式。

喜蛛应巧

“喜蛛应巧”是一种独特的乞巧方式,最早见载于《荆楚岁时记》:“有喜子网于瓜上,则以为符应。”七夕如有喜子在瓜果上织网,则为乞得“巧”之兆,是织女星降临的显示。若喜子未结网,则未乞得“巧”。其实喜子乞巧隐含着乞求子嗣之意。将蜘蛛称为“喜子”,寄寓着人们期盼喜得贵子、生儿育女的愿望,其中俗趣不言而喻。

历代蜘蛛验巧之法皆有不同。宋代《东京梦华录》云:“妇女望月穿针,或以小蜘蛛安合子内,次日看之,若网圆正,谓之得巧。”即七夕之夜捉来蜘蛛放入盒内,次日开盒观察,如果蜘蛛所织的网圆而周正,就是得巧了;反之则无。此俗现已无存。

观云得巧

看巧云是旧时武汉七夕节的一项活动。农历七月是夏季之末和秋季之始,是天气多变、云彩变幻的时节。天空中的云朵色彩斑斓,变幻莫测,煞是好看,故称巧云。另有一说,七月为巧月,七夕的云即巧云。民间认为巧云乃吉祥征兆,七夕看到巧云可乞巧得福,确保无灾无害。1926年版《武汉快览》记载:“七日晚,看巧云,设瓜果,曰‘七夕乞巧’”。民国《湖北通志》更是细致描写了武汉地区七夕观云得巧的情景:“见天河中有奕奕白气或耀五色,以为征,见便拜,得福……凡乞巧者亦陈瓜果庭中,同拜天孙,守望五色云气,谓之看巧云。见者以为得巧”,让人如临其境。因而每逢七夕佳节,武汉人纷纷仰望天空,欣赏那瞬息万变的五色彩云,观云乞巧,怡然自乐。观云得巧今已无闻。

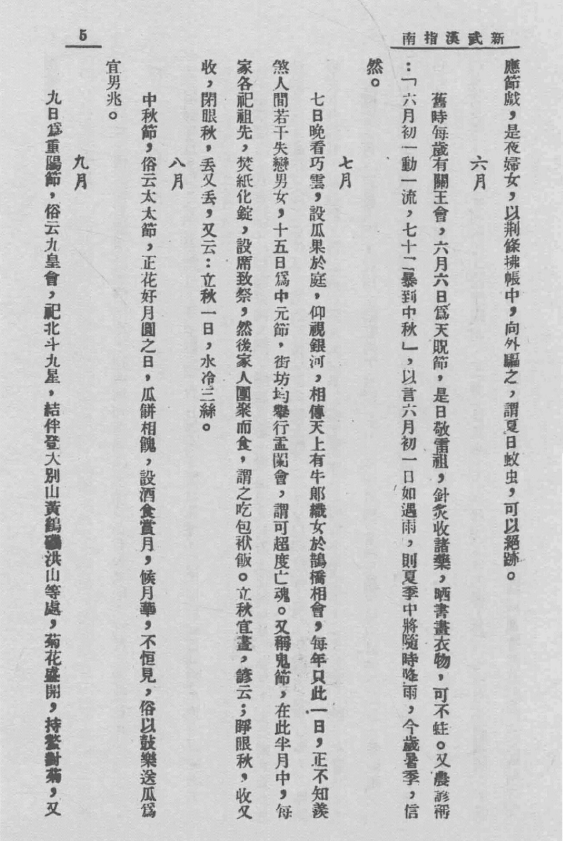

民国《湖北通志》记载的武汉地区七夕节风俗

食果乞巧

七夕传统应节食品以巧果最为出名,也最具代表性。巧果又名“乞巧果子”,包括瓜果及各式自制的面点。七夕节这天用于供献织女的瓜果,似乎被赋予了神力,据说吃后可得巧,变得更加灵巧聪慧。清嘉庆《汉阳县志》载:“七夕,闺中陈瓜果祭天孙乞巧。”天孙,星名,即织女星。民国《汉口小志·风俗志》亦曰:“七日晚,看巧云,设瓜果,谓‘喫巧’。‘喫巧’者,‘吃’之讹音也。至有以食瓜果为咬巧者,重在夕,故曰‘七夕’。”由咬巧而乞巧,可见食瓜果所承载的乞巧意味。此外,瓜多籽,寓意多子,“果”含有“生籽结果”之意,故以此求子,祈愿多子多福。

对于流行于世的食巧果乞巧习俗,清代湖北人王銮则另有一番见解,他认为巧果乞巧难以成真,与其向织女供奉瓜果乞巧,不如向品德高尚、智慧之人学习,治学贵在悟性,孜孜以求。王銮为此写下竹枝词《七夕杂咏》:“瓜果中庭烂漫陈,百方求巧巧难真。从来上达由心悟,莫乞天孙乞圣人”,并注解“此劝学也”,道出了一心向学才是实现得巧的途径。但实质上,七夕乞巧的本质意义并不在于乞巧的最终结果,而在于乞巧过程本身。人们只是通过虔诚乞巧的方式,寄托自己对美好生活的向往和追求,借以求得心灵的解脱和精神的慰藉。

除了常见的瓜果以外,武汉七夕节令食物还有菱角。武汉位居长江、汉水交汇处,素有“百湖之市”之称,盛产软糯香甜、营养丰富的菱角。以菱角和莲子、莲藕为食材制成的“荷塘三宝”,是一道脍炙人口的湖北特色名菜。每年七八月间,正是菱角新鲜上市口感最佳之时,于是与七夕吃巧果乞巧性质类似,武汉人又衍生出吃菱角习俗。据清同治《江夏县志》载:“七夕,俗多食菱,曰‘咬巧’,讹‘乞’为‘吃’也”。

与其他地方七夕食俗相比,近代武汉别有其迥异之处。《中华全国风俗志·武昌之岁时》即明言:“七月七日为七巧,俗谓‘吃星’。是日户无大小,必纯肉食。为塾师者,生家亦遗以肉。”吃肉之俗不明其所以然,已湮没无闻了。七夕送恋人巧果则成了现在武汉恋人宣爱的一种方式,取代了吃巧果得巧的寓意。可以说,随着社会的发展和时代的变迁,很多七夕节俗的文化内涵已从乞求心灵手巧逐渐转向浪漫相约、互诉衷肠,被赋予了更多甜蜜的爱情气息。

鹊桥相会

关于七夕节最凄婉而美丽的传说,当属牛郎织女鹊桥相会的故事。牛郎织女原本相爱,却被一道银河阻隔开来。每年七月初七,喜鹊成群结队飞来,用身体在银河上搭起一座鹊桥,让他们共赴一年一度的相会,演绎着“金风玉露一相逢,便胜却人间无数”的千古之恋。《汉口小志·风俗志》为此写道:“数日不见鹊,天河亦少隐,俗云为织女驾桥。”相传七夕期间几乎看不见喜鹊,因为喜鹊都到天上搭鹊桥去了。

1946年版《新武汉指南》有关七夕鹊桥会的记载

牛郎织女的爱情故事传承千载,七夕节也成了地道的中国情人节,成了象征美好爱情的节日。1946年版《新武汉指南》云:“七月七日晚,看巧云,设瓜果于庭,仰视银河,相传天上有牛郎织女于鹊桥相会,每年只此一日,正不知羡煞人间若干失恋男女。”在牛郎织女鹊桥会时,武汉有情男女就会来到花前月下,抬头仰望浩瀚星空,看那皎洁的牵牛星、织女星在银河中相遇,不由心生羡慕,情有所动,祈祷自己也能有个称心如意的美满婚姻。此外,因织女将打扮后渡天河会牛郎,人间也跟着仿效。武汉女子多于此日梳妆打扮,晾晒衣服。又传说七夕洗头能使头发乌亮秀美,姑娘们大多于此日沐发。在这良辰佳节,武汉各大剧院纷纷演出《天河配》(亦名《牛郎织女》或《鹊桥相会》)曲目,以应节景。如今每到七月初七,各类特色七夕活动就在武汉各大景区上演,男女嘉宾走鹊桥觅佳缘构成了一道亮丽的风景线。

扫码查看手机版

相关附件